Par Naomie Léonard, étudiante au doctorat en études urbaines (INRS)

Certain·e·s aîné·e·s de la communauté de Mashteuiatsh gardent en mémoire les campements ilnuatsh sur les berges de Uashat au Pekuakami (Lac-Saint-Jean), région maintenant connue sous le nom de Roberval. Encore aujourd’hui, les Pekuakamiulnuatsh marchent sur leur territoire ancestral sur lequel la ville de Roberval a été érigée, à six kilomètres de leur communauté. Pourtant, pratiquement aucune trace de leurs présences passées et contemporaines n’y est visible. Leur vision du monde et de l’aménagement du territoire n’apparaît pas dans cette ville que les membres de la communauté fréquentent sur une base quotidienne.

À partir de récits de femmes autochtones de Mashteuiatsh, ma recherche doctorale vise, d’une part, à illustrer comment les espaces urbains participent de manière contemporaine aux processus d’effacement, d’exclusion et de déterritorialisation des Autochtones et, d’autre part, à définir des espaces de care afin d’en faire émerger les fonctions et rendre compte de leurs rôles dans les processus de maintien, d’adaptation et de transformation de leur territorialité.

Une méthode qui fait place aux corps

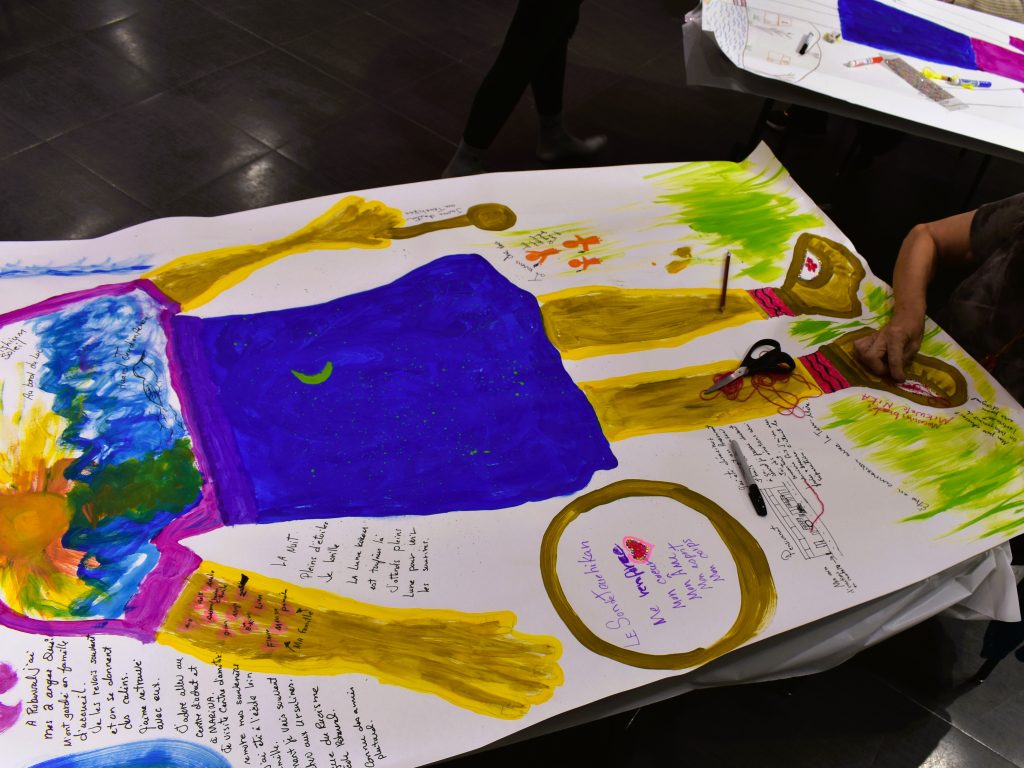

Ma recherche doctorale m’a amenée aux abords du Pekuakami afin de collaborer avec des femmes de Puakuteu, le comité de femmes de Mashteuiatsh. C’est dans l’une des salles du Musée ilnu de Mashteuiatsh que s’est tenu l’atelier de cartographie corporelle, durant lequel j’ai invité un groupe de 11 participantes à explorer leurs relations à la ville et les espaces qu’elles créent et maintiennent pour « prendre soin » d’elles, de leur culture et de leur communauté. Par la création d’une représentation du corps en taille réelle, la cartographie corporelle est une méthode qui permet d’explorer, de raconter et de documenter ses expériences et perspectives à travers son corps. Mieux connue en art-thérapie, la cartographie corporelle est un outil de recherche qui permet la création de données riches et complexes en amenant les participantes à réfléchir différemment à leurs expériences.

Durant l’atelier, les participantes tracent, dessinent, écrivent et brodent leur carte afin d’illustrer les émotions, lieux et moments qui ont marqué leur parcours de vie. Lorsqu’elles font la mise en récit de leurs cartes, on voit émerger l’enchevêtrement des ressentis et vécus individuels au sein d’un contexte sociopolitique et d’un héritage historique. À la suite des partages individuels, nous avons eu une discussion collective sur les thématiques de la recherche. J’ai également mené des entretiens individuels semi-dirigés quelques mois après l’atelier, ainsi qu’un atelier de rétroaction après l’analyse des données.

Atelier de cartographie corporelle

Les femmes pekuakamiulnuatsh et la ville

C’est sur une base quotidienne que les femmes de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh fréquentent les villes environnantes, dont Roberval. Qu’elles s’y rendent pour accéder à des services ou des ressources, pour se loger, travailler ou rejoindre des ami·e·s, l’ambivalence marque leurs trajectoires dans les espaces urbains. Elles reconnaissent les avantages reliés à la proximité de la ville, mais soulignent le manque de reconnaissance et de visibilité accordées aux présences autochtones historiques et contemporaines dans la ville. Ce faisant, la manière dont les espaces urbains sont créés participe aux processus de déterritorialisation des Peuples autochtones au moyen de l’effacement de leurs territorialités (histoires, activités, géosymboles, modalités d’occupation et de gouvernance du territoire, souverainetés, vision du monde, etc.).

Les femmes parlent aussi de la ville comme d’un espace de rencontre avec les personnes non autochtones, ce qui les met constamment à risque de subir de la discrimination ou des micro-agressions racistes, puisqu’elles sont (re)marquées comme étant « différentes ». Ce processus d’altérisation peut faire en sorte qu’elles se sentent « out of place » dans l’espace urbain. Si les femmes insistent pour souligner l’amélioration des relations et interactions entre Autochtones et non-Autochtones au cours des dernières années, elles reconnaissent la nécessité de rester sur leurs gardes lorsqu’elles vont en ville. Elles trouvent par ailleurs qu’il manque d’espaces de rencontre créés par et pour les Autochtones, mais aussi avec les non-Autochtones pour mener des activités de sensibilisation et de partage. Elles souhaiteraient aussi que les non-Autochtones s’intéressent davantage à leur histoire et à leurs réalités afin de mieux les comprendre et de favoriser des relations harmonieuses entre Autochtones et non-Autochtones.

Espaces de care, espaces de résistance et de résurgence

En contexte de colonisation de peuplement où les principes d’élimination, d’exclusion et de remplacement sont de mise, la préservation du lien social et les différents actes de reproduction sociale sont centraux à la survie (réelle et culturelle) des communautés autochtones. Ces cinq espaces ont été nommés comme étant des espaces de care importants pour les femmes : le territoire, Puakuteu (le comité de femmes), la famille, l’artisanat et la spiritualité. Alors que ces espaces – qui font référence à la fois à des lieux physiques, à des réseaux de relations et à des pratiques – semblent incarner des préférences personnelles pour des lieux ou des activités individuelles, les récits des femmes rendent bien compte de leur importance à plusieurs égards, notamment : la constitution et le maintien des liens sociaux et communautaires; les processus de guérison et le bien-être individuel et collectif; le développement identitaire; la transmission culturelle; le rayonnement culturel au-delà des frontières de la communauté.

En effet, ma recherche a permis d’attribuer différentes fonctions à ces espaces de care, comme la connexion (à soi, à la Terre-Mère, à sa culture, aux autres, à ses ancêtres), la guérison (individuelle et collective par l’entremise de différents processus ou actions), la protection (de soi, de son bien-être, des autres, de sa culture), le bien-être (spirituel, physique, émotionnel et mental) et la transmission (de récits, de la culture, de pratiques, de savoirs, de la langue, etc.). Ce sont des espaces éminemment politiques, des espaces de résistance et de résurgence, en ce qu’ils permettent de maintenir, préserver et adapter des relations et des pratiques ancestrales autochtones dans un contexte où l’effacement colonial est encore une réalité.

Le care comme possible voie décoloniale

La proximité avec le milieu urbain et le partage d’espaces quotidiens avec des non-Autochtones semble influencer la manière dont les participantes perçoivent la résistance et actualisent leurs relations au territoire. Le terme « résistance » est survenu à plusieurs reprises lors des échanges avec les femmes. Cependant, la vision partagée de la résistance faisait référence au fait « d’être encore là », de poursuivre des activités traditionnelles, de conserver la culture et de maintenir les relations ancestrales au territoire. J’ai réalisé que les espaces de care peuvent être des espaces de résurgence qui soutiennent les efforts pour préserver et revitaliser – à l’échelle du soi, de la pensée, des actions du quotidien et de la communauté – les pratiques, visions, récits et relations traditionnels. Grâce à leurs fonctions de connexion, de guérison, de protection, de bien-être et de transmission, ces espaces contribuent aux processus de reterritorialisation, en réponse aux formes actuelles du colonialisme, notamment les processus de déterritorialisation engendrés par le milieu urbain.

Les femmes sont généralement enthousiastes face aux échanges et partages positifs avec les personnes et institutions non autochtones. Ce qui émerge de leurs témoignages, c’est la manière dont la mise en pratique des éthiques du care dans la (re)production des espaces urbains semble une voie prometteuse pour favoriser la décolonisation des espaces et des relations entre Autochtones et non-Autochtones. Alors que de plus en plus d’Autochtones fréquentent et habitent les villes, il semble pertinent d’explorer comment la production de l’espace affecte les différentes populations qui s’y côtoient et la capacité des individus et groupes à entretenir des relations et mener des actes de care envers eux-mêmes et leur entourage (individus, environnement, non-humains, etc.) et inversement. C’est ce qui m’amène à penser à l’importance d’une reconfiguration des relations et de la capacité de « prendre soin » ancrée dans l’espace en tant que possible voie décoloniale.